![]()

![]()

|

|||

「史上最高」はなぜ?発症原因が不明の川崎病。

|

特集●増え続ける川崎病川崎病の罹患率「史上最高」はなぜ?□■ 川崎病の罹患率「史上最高」はなぜ? ■□

未だ発症の原因が明らかになっていない川崎病。2年に1度行われる全国調査の結果、2008年の年間患者数は1万1756人で、4年連続で1万人を超えていることが明らかになりました。また、0〜4歳児の10万人当たりの罹患率も上昇を続けており、2008年には史上最高を記録しています。 川崎病の患者数増加の理由は明らかではありませんが、地域によって罹患率が異なる上、同じ地域でも季節によって患者数の変動があることから、何らかの感染症との関係を疑う専門家もいるようです。 特集「増え続ける川崎病」では、川崎病の患者数の最新動向に加え、川崎病の好発年齢(1歳前後)から外れる小児の診断で留意すべき点や、免疫グロブリン不応例への対応として見直されているステロイド治療などについてリポートしました。 2010.5.10

未だ発症の原因が明らかになっていない川崎病。その患者数は4年連続で1万人を超えており、乳幼児の罹患率も上昇している。川崎病の好発年齢は1歳前後とされ診断のポイントも明確にされているが、年齢によって症状の出方が違うことが多いので、注意が必要だ。

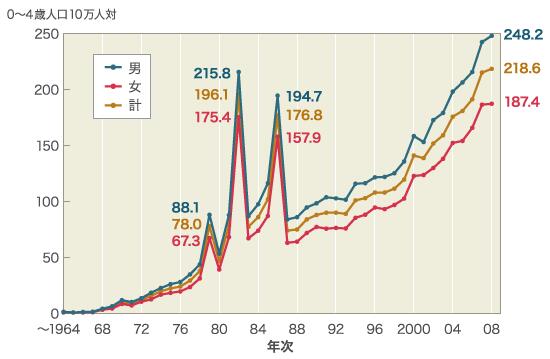

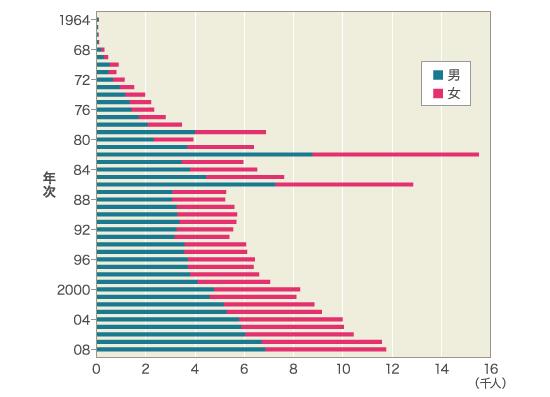

2年に1度行われる川崎病の全国調査の結果、2008年の患者数は1万1756人で、4年連続で年間患者数が1万人を超えていることが明らかになった(図1)。 図1 川崎病の患者数の推移(川崎病全国調査による)

図2 川崎病患者の罹患率(川崎病全国調査による)

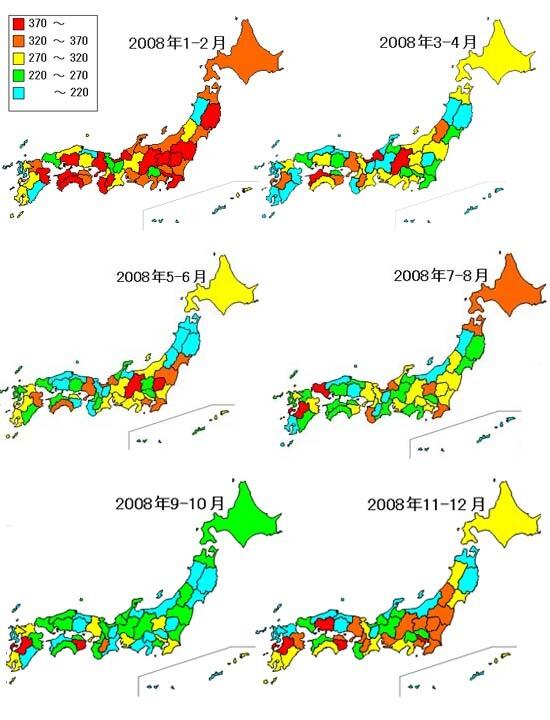

「川崎病の患者数増加の理由は明らかではない」と語る自治医大の中村好一氏。 川崎病の患者数はなぜ増加しているのか―。全国調査を実施する自治医大公衆衛生学教授の中村好一氏は「残念ながらその理由は、発症原因と同様に明らかではない」と話す。 では、別の要因として何が考えられるのか。中村氏は、「何らかの感染がきっかけとなって川崎病を発症する患者が増えているのではないか」と予想する。 図3 季節ごとに変動する川崎病患者の罹患率(都道府県別、2008年川崎病全国調査を基に自治偉大公衆衛生学教室で作成)  「川崎病の診療は普及しているものの、未だに発見や治療の開始が遅れ、冠動脈瘤が生じてしまうケースもある」と語る群馬大の小林徹氏。 川崎病で怖いのは冠動脈瘤などの後遺症を残すこと。早期に診断し治療すれば、後遺症を防ぐことができる。群馬大小児科助教の小林徹氏は「川崎病の診療は普及しているものの、未だに発見や治療の開始が遅れ、冠動脈瘤が生じてしまうケースもある。小児科をはじめプライマリケアの現場では、常に診断のポイントを念頭に置く必要があるだろう」と話す。

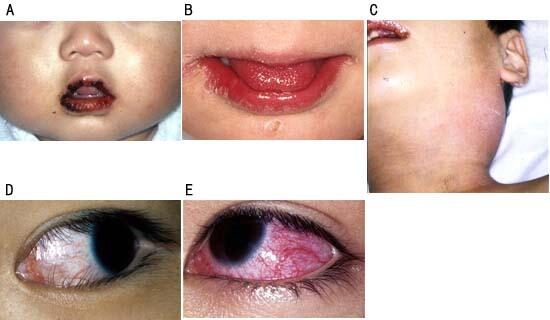

写真1 川崎病患者に見られる身体的特徴(1)(日本川崎病研究センター所長 川崎富作氏による) 例えば、1歳以下の乳児で見るべきポイントの一つが、BCGの接種痕だ(写真2のB)。「高熱を来した患児のBCG接種部位が赤く腫れていたら、まず川崎病を疑ってほしい」(小林氏)。罹患児のすべてに見られるわけではないが、この所見があれば川崎病である可能性が高く、早期に免疫グロブリンの大量投与を検討すべきだという。というのも「1歳以下では、免疫グロブリンの大量投与が効きにくく、冠動脈瘤の後遺症が発生しやすいことが分かっている。早期の発見と治療開始が重要だ」と小林氏は説明する。

写真2 川崎病患者に見られる身体的特徴(2)(日本川崎病研究センター所長 川崎富作氏による) 一方、年長児では粘膜の所見が出にくく、表1に挙げたような所見がそろいにくいため注意が必要だ。

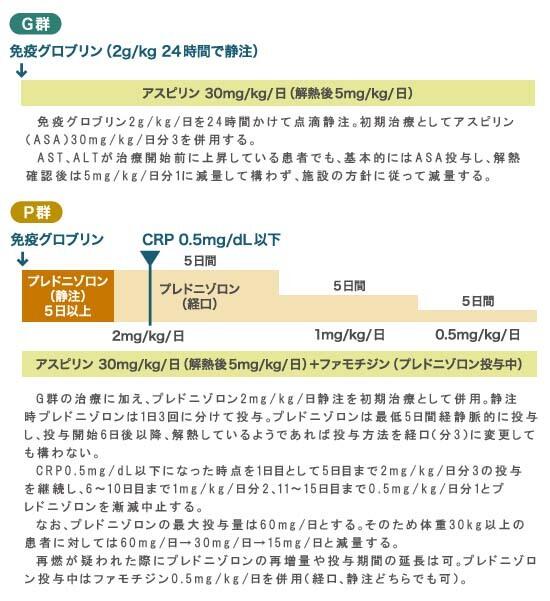

世界に誇る全国調査は小児科医の協力あってこそ 川崎病の調査に携わる自治医大の屋代真弓氏。 小児科を標榜する全国の施設を対象に実施される「川崎病全国調査」は、1970年から2年に1度実施されており、20回を数える。 表1 川崎病(MCLS、小児急性熱性皮膚粘膜リンパ節症候群)診断の手引き ●増え続ける川崎病 Vol.2どうする?免疫グロブリンが効かない患者治療として免疫グロブリンの超大量療法が普及したが、その不応例への対応が課題となっている。以前は禁忌とされていたステロイドが見直され、重症例に対する初期治療として投与する多施設共同研究が進行中だ。 「免疫グロブリン不応例への対応が課題となっている」と語る東邦大の佐地勉氏。 「川崎病初期治療の基本は、免疫グロブリンの超大量投与。だが、それでも解熱しなかったり、再発熱して冠動脈瘤を生じてしまうようなケースがある。そうした患児にどう対応するかが、現場で問題になっている」。こう話すのは、東邦大小児科教授の佐地勉氏だ。 こうした状況を受け、佐地氏らは07年度の厚生労働省科学研究事業として、重症川崎病患者に対する免疫グロブリン・プレドニゾロン初期併用療法の多施設共同無作為化比較試験(Randomized controlled trial to Assess Immunoglobulin plus Steroid Efficacy for Kawasaki disease:RAISE study、詳細はこちら)を実施中だ。

この試験の対象は、図1のように発熱を伴い川崎病と診断されてから8病日以内で、28日以内にステロイドの投与がない初発の患者。さらにポイントとなるのが、リスクスコア(3ページ表1)が5点以上の重症であること。つまり免疫グロブリン不応例と予測される患者を対象にしている。 同試験では、図1に挙げた項目を満たす重症児を、免疫グロブリン超大量療法を行うG群、または免疫グロブリン超大量+プレドニゾロン療法を行うP群に無作為に割り付け、図2のような治療をそれぞれ行い、1カ月間追跡する。 図2 RAISE studyにおける治療  「試験に参加してもらう際、忙しい診療の中で、試験の意義を保護者に正しく伝え、同意を得るのはハードルになる。そこで、本試験では説明用のDVDなどの資料を作成し、できるだけ多くの医師に負担をかけないように工夫している」と試験の事務局を担当する小林氏は話す。 目標とする登録予定症例数は392例で、5月5日現在、184人が登録された。佐地氏は「北海道から沖縄まで、70以上の施設の参加が得られたことはありがたい。免疫グロブリン不応例への対応は医師ごとに様々だと思うが、目標の症例数に達するようご協力をお願いしたい」と話す。試験への参加は現在も受け付けている。 抗TNF-αやシクロスポリンを使う方法も 川崎病の急性期患者では、冠動脈瘤の形成リスクと有意に相関して血中腫瘍壊死因子(TNF)-αが上昇していることが分かっている。そこで、免疫グロブリン不応例に対する治療として、TNF-α阻害薬のインフリキシマブ(商品名:レミケード)を使った治療を施行する施設も出てきている。

インフリキシマブを使った川崎病の治療は、免疫グロブリンとの併用療法として、04年に海外で初めて報告された。その後、05年に米国サンディエゴのBurns氏らが、免疫グロブリン(2g/kg)不応の重症例17人に対する有効性を集計し報告しているが、佐地氏もこの調査に協力し、日本での第1例を経験している。

|

|

2010.5.10 記事提供:日経メディカル |

また、0〜4歳児の10万人当たりの罹患率も上昇傾向が見られ、2008年では218.6人と史上最高を記録している(図2)。

また、0〜4歳児の10万人当たりの罹患率も上昇傾向が見られ、2008年では218.6人と史上最高を記録している(図2)。