|

□■よみがえる“過去の感染症”■□

感染症を取り巻く環境が変化する中、今まで封じ込められていた“過去の感染症”が急速によみがえりつつあります。“過去の感染症”の一つ、百日咳は、ワクチン接種後のブースター効果の減少で、今年も猛威をふるっています。特に成人の割合が急増しており、今年は既に過去10年で最高となっています。

また成人T細胞白血病(ATL)は、1991年時点では、全国的な検査や対策は不要とされ、放置してもキャリアは自然に減少し、いずれゼロになると試算されていました。ところが、現状ではキャリア、新規発症者ともに増加傾向にあり、全国に拡散している実態が明らかになっています。

よみがえる感染症 Vol.1

【百日咳】成人での感染例が急増

早期発見し乳児への感染予防を

末田 聡美=日経メディカル

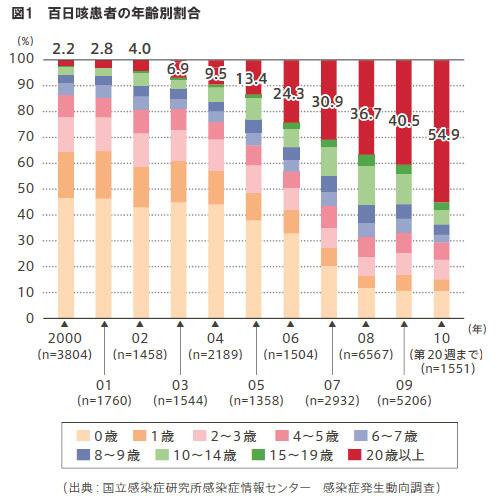

感染症を取り巻く環境が変化する中、今まで封じ込められていた“過去の感染症”が急速によみがえりつつある。“過去の感染症”の一つ、百日咳は、ワクチン接種後のブースター効果の減少で、今年も猛威をふるっている。特に成人の割合は、2000年は全報告のうち2.2%だったのが09年には40.5%。今年は5月23日時点で54.9%と、過去10年で最高となっている(図1)。

佐賀大医学部では、今年4月から5月にかけて、保健管理センターに、長引く咳を訴える学生が相次いで受診した。同センター医師の尾崎岩太氏が百日咳を疑ってPCR検査を行ったところ、19人が百日咳と診断された(5月31日現在)。主にクラブ活動での感染が疑われたため、練習や試合を自粛することとし、感染者には抗菌薬を投与するとともに出席停止などの対応を取った。

「百日咳は、以前から学内で散発的に発生していたが、ゴールデンウイーク前後の大会などで学生同士が一緒に過ごす時間が長かったため、そこで集団感染が起きたのではないか」と尾崎氏は話す。

成人患者が過半数に

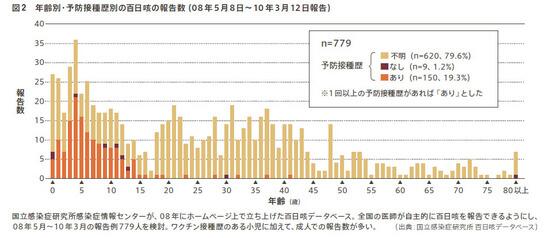

成人を中心に、百日咳報告は07年から急増してきた。07年には複数の大学で集団感染が起こり、翌08年は百日咳報告数(感染症発生動向調査小児科定点からの報告)が過去10年で最多の6567人に上った。成人も含めた全国の百日咳の発生状況を把握するため、国立感染症研究所が08年に立ち上げた百日咳データベースでも、成人が3分の2近くを占めた(図2)。百日咳は、もはや小児の疾患ではなくなっているのだ。

かつて、百日咳は主に乳幼児で流行する感染症だった。1950年に百日咳ワクチンが導入。その後、副作用発生が問題となり接種率が下がったものの、改良されて81年にジフテリア・百日咳・破傷風三種混合(DPT)ワクチンが定期予防接種に導入され、百日咳患者は減ってきた。

しかし、流行の規模が小さく、間隔が長くなってくると、今度はワクチン接種後に自然罹患による追加免疫を得られない世代が増えてきた。これが、成人の百日咳報告数が急増している要因だ。通常、ワクチンによる抗体は、ブースター効果がないと10年以内に減衰するといわれる。

加えて、「07年以降の集団感染などを機に注目が集まったことも、報告数が増えている一因ではないか」と北里大北里生命科学研究所ウイルス感染制御学教授の中山哲夫氏は話す。欧米では90年代後半から成人の百日咳が問題視されていた。当時、国内での報告数は非常に少なかったが、それは診断されていなかっただけの可能性もあるという。

成人やワクチン既接種児の百日咳は、痙攣性の乾性咳嗽や吸気性笛声といった典型的な症状が出現せず、軽症なことが多いため、発症しても気付きにくい。問題なのは、そのような患者がワクチン接種前の乳幼児への感染源になることだ。

乳児にうつると重症化

国立病院機構三重病院小児科の中野貴司氏は、「そもそも咳が続くだけで医療機関を受診する人は少ない。感染した乳幼児が重症化して無呼吸などで病院に入院し、初めて家族内感染が見付かることが多い」と話す(症例1参照)。ワクチン接種前の乳幼児が百日咳に罹ると、肺炎や脳症などを引き起こし、死に至る危険もある。同氏は、「生後6カ月未満は特に重症化リスクが高く、中でも月齢が小さい、ワクチンを打っていない場合は注意が必要」と指摘する。

症例1 無呼吸発作を起こした乳児の受診で家族内感染が発覚したケース

(中野氏による、出典:病原微生物検出情報月報2005;26:64-66.)

4月末、生後1カ月の女児が咳と無呼吸発作で入院。鼻咽頭培養により百日咳菌が分離された。血清抗体価は、細菌凝集反応東浜株320倍、山口株80倍、PT抗体53EU/mL、FHA抗体20EU/mLと上昇。咳込みと無呼吸発作は長引き、数週間の入院となった。

患児は両親と子5人の7人家族の末っ子であり、家族歴を聴取したところ、3人の兄姉(11・5・2歳)と母が約1カ月におよんで咳が続いていたことが分かった。家族の細菌および血清学的検討を行ったところ、母の鼻咽頭からは百日咳菌が分離されたが、子どもたちは培養陰性。血清抗体価は、4月末の時点で細菌凝集反応640〜1万240倍、PT抗体570〜1300EU/mL、FHA抗体340〜1000EU/mLと、咳を認めなかった第2子(9歳)も含めて全員が非常に高値だった。8月の2回目の採血では、4月末と比較して抗体価は低下傾向だった。

以上から、3〜4月の時点で百日咳菌の家族内伝播があったと考えた。母の予防接種歴は不明であったが、4人の子どもたちはDPTワクチンを接種済みだった。

乳幼児を守るためには、成人やワクチン既接種児の百日咳を早期発見し、マクロライド系抗菌薬の投与で感染拡大を予防することが重要となる。成人の百日咳については、診断法がまだ確立されていないものの、参考になるのが、国立病院機構福岡病院統括診療部長の岡田賢司氏が作成した百日咳診断基準だ(表1)。

臨床症状の手掛かりとなるのは、長引く咳。中でも、発作性の咳込み、吸気性笛声、咳込み後の嘔吐を指標としている。07年に、高知大医学部で学生や教員の集団感染が発生したが、その際には、百日咳と診断された191人(疑い例も含め)のうち、発作性の咳を呈した人は89.5%、2週間以上続く咳は51.8%に上った。ただし、催吐性の咳(35.1%)や吸気性笛声(13.6%)の頻度は低かった。浜町小児科医院(神奈川県小田原市)院長の遠藤徳之氏は、「咳症状に加えて、周囲の流行状況や家族歴を確認することも重要な手掛かりになる」と指摘する。

ただし、確定診断のための検査法には限界がある。百日咳菌の分離培養は急性期を過ぎると難しく、遺伝子検査はまだ研究レベルで、限られた施設でしか実施できない。

そのため、臨床現場では血清診断を行うことが多い。急性期と回復期の対血清での抗体価の有意な上昇をもって診断するのが原則だが、受診時に急性期を過ぎていることが多いため1回目から抗体価が高く、2回目との評価が難しい。遠藤氏は、「結果が出るまでに4〜6日かかるため、その間に抗菌薬を投与することになる。そのまま再診に来ず、2回目を測れないことも多い」と話す。

疑い例すべてに検査するのは難しい中、「重症化リスクの高い妊婦や6カ月未満の乳児などが家族内にいる場合は、こまめに抗体価を調べるようにしている」(遠藤氏)という。

11〜12歳で追加接種目指す

診療現場からワクチンの追加接種を求める声も高まっている。国内では、乳幼児期にDPTワクチン(生後3〜90カ月で4回接種)を接種しても、11〜12歳の時点で、既に約半数が発症予防に十分な抗体価を維持できていないことも明らかになった。

米国では、06年から11〜13歳において、成人向けの三種混合であるTdapワクチン接種を推奨している。国内でも、日本ワクチン学会と厚労省研究班が08〜09年にかけて11〜12歳を対象に、現在接種している破傷風・ジフテリア2種混合(DT)ワクチンの代わりに百日咳を加えた既存のDPTワクチンを接種する臨床試験を終えている。副反応などの出現率はDTと変わらず、接種者の90%以上が抗体を獲得できていた。

また、成人を対象とした臨床研究については中野氏らが、08〜09年に三重大の学生や職員を対象に行ったものがあり、同様に有効な結果が得られている。今後、定期接種の見直しを求めていく予定だ。

|

|

2010.6.7 記事提供:日経メディカルオンライン

|

|

|

|

キャリアが全国に拡散

母子感染対策の徹底が急務

成人T細胞白血病(adult T-cell leukemia:ATL)は、ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)への感染によって起こる難治性の疾患だ。いったん発症すると予後は悪く、有効な治療法は発見されていない。

主なHTLV-1への感染経路は、母乳を介する母子感染(垂直感染)と精液を介して男性から女性へ感染する水平感染。キャリアのATL生涯発症率は約5%で、潜伏期間は50〜60年。ただし、水平感染によるATLの発症は現時点で報告されていない。垂直感染は、母乳を与えないことで、子どもの感染リスクを約30%から数%まで減らせるという。

しかし、「ATLは九州地方の“風土病”と思われ、その結果、対策で後れを取ってきた」と、HTLV-1感染の実態調査を取りまとめた、元国立感染症研究所血液・安全性研究部部長の山口一成氏は話す。

1991年の厚生省(当時)研究班の報告書では、「キャリアの数は地域差があり、全国的な検査や対策は不要」とされた。また、放置してもキャリアは自然に減少し、いずれゼロになるとの試算も行われた。

ところが、山口氏らが2006〜07年に、16〜65歳の初回献血者約120万人のHTLV-1の陽性率を基に推計したところ、88年の調査で120万人だったキャリアの数は、約108万人と顕著に減ってはいなかった。しかも、関東・中部地方ではキャリア数が増加し、キャリアが全国に拡散している実態が明らかになった(図1)。ATLの新規発症者数は、88年は約700人/年だったが、07年は約1030人/年に増加していた。

キャリアの高齢化も認められている。88年では50歳代が最も多かったが、07年では70歳代が最多だった。山口氏は「ATLの発症年齢も高齢化している。従来より負担の少ない治療法も出てきたが、高齢者への治療戦略については今後の課題」と話す。

山口氏は、母子感染スクリーニングを全国的に実施し、感染予防策を徹底すべきだと訴える。日本産科婦人科学会と日本産婦人科医会は、産婦人科診療ガイドラインの11年の改訂に当たり、妊婦全例でのHTLV-1検査の勧奨を検討中だ。

長崎大原研内科准教授の塚崎邦弘氏は「酵素免疫法(EIA法)やゼラチン凝集法(PA法)単独の抗体検査では、非特異反応による偽陽性が見られることがある。ウエスタンブロット法や蛍光抗体法(FA法)を追加し、必ず複数の検査で確認すべきだ」と話す。長崎県では、87年から妊婦検診で積極的にHTLV-1スクリーニングに取り組んできた。キャリアと判明した場合は人工栄養を勧奨し、感染率を長期母乳と比べて約8分の1に抑えられたという。

最近の研究から、HTLV-1のウイルス量が多いキャリアほどATLを発症しやすく、家族歴や年齢、合併症がリスク因子であることも分かってきた。「今後は、“ATLを発症しやすい人”を特に慎重にフォローするといった対応が可能になるかもしれない」と山口氏は期待を寄せている。

2010.6.8 記事提供:日経メディカル |

![]()

![]()

![]()

![]()