【連載第3回】実践篇(1)

ストレス→うつの兆しを見逃さない

ストレスを受けると、脳や身体各部に様々な影響が出てくる。しかし、これらの変化の多くは目に見えないため、周囲の人間には分からないし、自分自身も認知できていないことが少なくない。

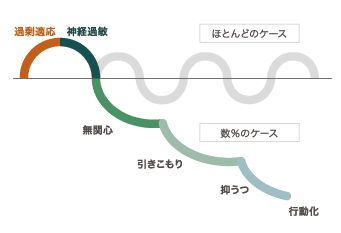

そこで今回は、自分のストレス状態を自分自身が認知するために、またストレス状態にある職場の同僚に気付くことができるように、ストレスをいくつかの段階に分け、各段階で起こる「外側から見える」変化について説明していく。

|

図1 ストレス→うつの段階

|

(1)「過剰適応」段階

最も軽症のストレス状態では、すぐに元気がなくなるのではなく、むしろ元気な感じになる。何かストレスがあっても、普通以上にきちんと適応できているかのように見える。この状態を「過剰適応」と呼ぶ。この時点では、本人はストレッサーに曝されていることに全く気付いていないことが多い。

過剰適応が問題なのは、本人が無理をして適応しているため、いつかは適応のためのエネルギーが枯渇して、ストレス状態が次の段階に進んでしまったり、身体的な病気(心身症)になったりする可能性が高いからである。

過剰適応は色々なきっかけで生ずるが、例えば、仕事を始めたばかりの研修医や、異動したり勤務地が変更になったばかりの医師によく見られる。具体的には、新しい環境に早く慣れようとして、遅くまで仕事をしたり、ミーティングなどでも積極的に発言するなどの行動が観察される。

もっとも、この過剰適応は、真面目な医師が「新しい職場で頑張ろう」という気持ちが強いときに表れる行動パターンであり、適応のためには、むしろ必要な段階であるとも言える。

(2)「神経過敏」段階

過剰適応の段階を過ぎると、精神的に過敏になり、イライラしたり、怒りっぽくなったりする。見た目にも疲れが見え始め、タバコの本数が増えたり、些細な刺激にも過敏に反応したりする。同僚と口論やけんかをしてしまったり、後輩をいじめたり、上司に対しても口答えするようになり、さらに悪くなると、看護師に当たり散らしたり、患者や患者家族とのトラブルに発展する場合もある。これが神経過敏の段階である。

神経過敏は、私生活にも影を落とす。自分の家族や恋人、友人とも、ちょっとしたことでけんかしてしまうことが多くなってくる。

この時期の、もう一つの客観的指標は「酒の飲み方」である。しばしば見受けるのは、酒を飲みながら職場や仕事について愚痴ってみたり、上司や同僚の悪口を言っている場面である。また、一緒に飲んでいる同僚や友人にからんだり、喧嘩をしてしまったりもすることもある。「最近、悪酔いしやすくなった」という人は要注意である。

(3)「無関心」段階

さらに悪化すると、いよいよ周囲に対して関心がなくなる段階に入っていく。それまで一生懸命がんばってきたのとは正反対の状態で、仕事への積極性もなくなってしまう。さらに、積極性や生き生きした感じが失われるだけでなく、仕事中も「うわの空」のように見えるようになる。その結果、つまらぬミスをしてしまい、それが大きな医療ミスの原因になる場合もある。そのことについて、上司から注意されたり、叱られても、特別に罪悪感を感ずることもなくなってしまう。

しかし、無関心だからといっても、これは「抑うつ的」とは違う。抑うつ状態のように、悲しいわけでも、憂うつなわけでもなく、心身が消耗した感じで「何も感じない」状態なのである。

この無関心段階では、休憩時間や自宅に戻ってからも、何かを積極的にすることはない。その代わりに、雑誌やネットで「求人広告欄」をボンヤリ眺めていたりする。とはいえ、この段階の人は、現在の仕事をやめて新しい職場を積極的に探しているわけでない。そんなエネルギーは、もうこの段階ではなくなっているのである。「ただ、なんとなく」というのが、この段階には一番ピッタリくる表現である。

(4)「引きこもり」段階

無関心段階を過ぎると、さらに周囲との接触を避けるようになる。具体的には、遅刻が多くなってくる。また、「神経過敏」の段階のように、外で同僚や友人と酒を飲んでウサ晴らしをするわけではなく、家で独りで飲酒するようになり、その結果、二日酔いの状態で出勤することも少なくない。医師の6人に1人はアルコール性肝障害と言われるが、このような段階に達している医師が多いのかもしれない。

(5)「抑うつ」段階

引きこもりを超えると、次は「抑うつ」段階である。この段階では、憂うつ、寂しい、悲しい、つまらない、といった抑うつ気分を本人もはっきりと自覚し、言葉にすることもできる。また「集中力がない」とか「頭が働かない」というような精神機能の低下や、「忘れっぽくなった」という知的機能の低下も見られるようになってくる。

さらに「何も手につかない」とか「何をするのもおっくうだ」といった具合に、運動性の抑制も見られるようになる。これらの症状が、朝や午前中に特にひどいという、「日内変動」も見られることがある。このように、この時期には、いわゆる「うつ病」の患者と全く同じ症状が認められるようになる。

この「抑うつ」段階も、精神症状を自覚できれば、評価や診断はそれほど難しいことではないが、精神症状がほとんどないこともある。例えば、不眠、食欲不振、体重減少といった身体症状だけしか認められない場合である。身体症状は、頭重感、頭痛、肩凝り、腰痛といった症状のこともあるし、下痢や便秘ということもある。このように、抑うつ感がないか、あってもごく軽度で、その代わりに身体症状だけが目立つうつ病を「仮面うつ病」という。

(6)「行動化」段階

この「抑うつ」段階が続くと、最終的には様々な「行動化」が見られるようになる。誰でも色々な感情や欲望を持ち合わせているが、それが行動という形で発散されてしまう場合を、心理学や精神医学では「行動化」と呼んでいる。外からは、衝動的で未熟と評価され、時に危険でもある。

具体的な行動化としては、例えば、無断欠勤もそうだし、何の将来的な展望もないのに、いきなり「退職願い」を提出すような衝動的な転職も行動化である。また、アルコール依存や薬物依存(これらは精神医学的には物質依存としてまとめられることもある)も行動化の表現型の一つであるし、さらにそれが極端になったのが自殺である。

|

![]()

![]()

![]()

![]()